09.

2011

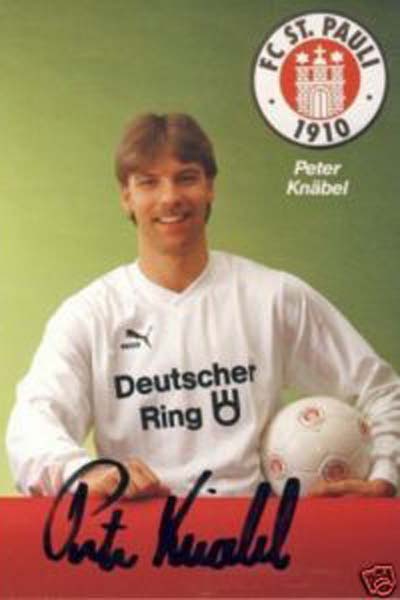

„Bei St. Pauli hatte ich die geilste Zeit meiner Karriere“

Das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Winterthur und St. Pauli vom kommenden Samstag weckt in Peter Knäbel Erinnerungen, war er doch in beiden Vereinen aktiv. Ein Interview abseits der Unihockeyhallen - Parallelen zum Hallensport findet man dennoch.

Peter Knäbel, für das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Winterthur und St. Pauli von morgen, dem 3. September, sind schon über 4000 Tickets weg, gedeckte Sitzplätze gibts fast keine mehr - aber einer davon gehört Ihnen ...

Peter Knäbel, für das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Winterthur und St. Pauli von morgen, dem 3. September, sind schon über 4000 Tickets weg, gedeckte Sitzplätze gibts fast keine mehr - aber einer davon gehört Ihnen ...

Natürlich bin ich im Stadion. FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli wollte sogar, dass ich den Anstoss mache. Darauf verzichte ich gerne - damit kann man anderen Personen eine grössere Freude bereiten, Kindern, Sponsoren oder Behördenvertretern etwa. Ich stand schon häufig genug auf dem Platz.

Sie waren fünf Jahre bei St. Pauli und haben dies die „geilste Zeit Ihrer Karriere" genannt. Wieso das?

St. Pauli ist ein spezieller Verein. Links orientiert, wie das Umfeld, in dem ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin. Dazu sehr intellektuell, kulturell, bunt. Es hat für mich dort einfach gepasst. Dazu war es meine erste Zeit weg von daheim, somit die Phase der ersten Wohnung, des ersten Möbelkaufs ...

Ein Junge aus dem Ruhrpott in der grossen Stadt Hamburg.

Ja, aber man darf sich kein Leben in Saus und Braus vorstellen. Ich habe bei Pauli damals 180'000 Mark verdient und davon 50 Prozent Steuern abgeliefert. Und der Verein lebte ebenfalls bescheiden. Zuvor in Bochum hatten wir schon einen Whirlpool für zehn Mann in der Garderobe. Bei St. Pauli kam der Masseur noch mit der eigenen Liege und stellte sie irgendwo auf.

Dank St. Pauli haben Sie sogar Ihre Frau, eine Schweizerin, kennen gelernt.

Auf einer Saisonabschlussreise mit dem Team auf Kreta, genau. Sie war mit einer Freundin da, die heute Patentante unserer Tochter ist. Wir haben zunächst ein Jahr lang eine Fernbeziehung geführt, bis sie nach Hamburg kam. Da sie als Schweizerin zu Beginn keine Arbeitserlaubnis bekam, arbeitete sie schwarz bei einem Iraner auf dem Wochenmarkt.

Wie lief es sportlich?

Wie lief es sportlich?

St. Pauli war damals frisch in die Bundesliga aufgestiegen. Niemand gab uns eine Chance, aber dann spielten wir eine Bombensaison. Auch mir wollte vor der Saison niemand eine Chance - für mich war es die letzte Chance als Profi. Ich dachte, ich versuch es mal, und sonst studiere ich eben Deutsch oder Geschichte. Vermutlich wäre ich dann in meiner Heimat Lehrer geworden.

Es kam anders. Warum haben Sie Hamburg verlassen?

Der Verein stieg in die 2. Bundesliga ab, ich blieb. Als man fast noch einmal abgestiegen wäre, begann man sich den Misserfolg schön zu reden. Das kann ich nicht leiden, also ging ich. In Saarbrücken (drei Trainer in einer Saison) bei 1860 München (mit Trainer Lorant) klappte es nicht richtig. Nach der Abstiegsrunde mit dem FC St. Gallen 1995 bot mir Nürnberg einen langfristigen Vertrag mit Anschluss als Nachwuchs-Chef an, aber Felix Magath sortierte mich aus. Da kam das Angebot des FC Winterthur zur rechten Zeit. Winterthur war auch nicht weit weg von den Schwiegereltern im Rheintal.

Was für Erinnerungen haben Sie an die Schützenwiese?

Ich war ein Jahr Spielertrainer in der 1. Liga, wir hatten eine Super-Truppe zusammen und stiegen auf. Nur hätten wir damals schon einen starken Präsidenten gebraucht, um die Finanzen in Ordnung zu halten. Wir verkauften Mineralwasser, um Geld zu sammeln. In einem Trainingslager in Nürnberg ging ich selber zu Adidas, um Bälle zu kaufen, weil wir keine dabei hatten. Ich wischte Zigarettenkippen aus einem Lagerraum, um darin einen Massageraum einzurichten. Eines Tages fehlte in der Garderobe plötzlich eine Wand ... Was soll ich sagen, es war ein Abenteuer.

Was haben Sie in den folgenden sechs Jahren beim FC Basel bewirken können?

Ich konnte in Basel vieles umsetzen, was ich beim FCW bereits tun wollte. Von der starken Nachwuchsarbeit in Basel profitierten letztlich dann auch die kleinen Vereine in der Region.

Inwiefern? Im Unihockey sind die von den Grossvereinen abgeworbenen Talente oft ein Thema ...

Die Anzahl Basler Teams in der 1. Liga und 2. Liga ist sprunghaft angestiegen. Die sogenannt kleinen Vereine sollten keine Angst haben, ihre Talente abzugeben - bei einer talent- und stufengerechten Nachwuchsförderung, die in der Region integriert und akzeptiert ist, profitieren letztlich alle.

Nun arbeiten Sie für den Verband. Die Schweiz wurde U17-Weltmeister und U21-Vize-Europameister. Warum werden - wie die Erfahrung zeigt - nicht alle diese Spieler Weltklassespieler?

Vieles ist eine Frage des Timings. Es gibt 17-Jährige, die haben körperlich und psychisch schon 95 Prozent ihres Potenzials ausgeschöpft und entwickeln sich nicht mehr weiter. Andere hingegen tun das. Nehmen wir Granit Xhaka, der seit der U17-WM noch sieben Zentimeter gewachsen ist und zehn Prozent Muskelmasse zugelegt hat. In der Erkennung dieses Potenzials müssen wir in der Schweiz noch besser werden. Nächstes Jahr wollen wir dies mit Hilfe der Regionalverbände auf der Stufe U12 und U13 intensivieren.

Inwiefern intensivieren?

Wir haben festgestellt, dass in den Vereinen häufig Junioren mit späten Geburtsdaten im Jahr - die also fast ein Jahr jünger sein können als die im Januar oder Februar geborenen - in die zweite oder dritte Juniorenmannschaft versetzt werden, einfach weil sie körperlich noch weniger weit sind. Dort vergeben wir momentan noch zuviele Talente, die wir auf die richtige Schiene bringen wollen.

Nachwuchsförderung auf diesem Niveau braucht aber viel Geld - Geld, das zum Beispiel im Unihockey nicht vorhanden ist.

Fussball ist Einsteigersportart Nr. 1. 44 Prozent der 5- bis 10-jährigen Knaben spielen einmal Fussball, bei den Mädchen ist die Zahl steigend. 40 Prozent von Jugend und Sport in der Schweiz ist Fussball. Dies sind die Fakten. Wir stehen aber auch entsprechend auf dem Prüfstand und haben die Verpflichtung, Gutes abzuliefern. Geld ist zweifellos ein Faktor. Es kann aber nicht alles zentral vom Verband aus gemacht werden, es braucht die Unterstützung der Regionalverbände - die ja auf den Breitensport fokussiert sind - und der grossen Vereine, die eine wichtige Vorbildfunktion haben.

Früher sagt man in der Schweiz, dass erst eine „vernünftige" Ausbildung abgeschlossen werden muss, bevor man es als Profi versucht. Stimmt die Beobachtung, dass es heute einen Trend gibt, früher Profi zu werden und die Lehre zu verschieben?

Jein. Es gibt ein paar Dutzend Spieler im Land, bei denen das Sinn macht. Das sind aber wirklich nur die herausragendsten Talente. Bei den anderen sage ich immer noch, dass die berufliche Ausbildung und Sport bestmöglich zu koordinieren sind.

Was auch für Sportarten wie Unihockey gilt.

Ja. Und wichtig ist: Jungprofi sein heisst nicht, dass man ausser Fussball nichts macht. Man kann etwa Sprachzertifikate erlangen. Eine Tages- und Wochenstruktur ist unabdingbar, sonst sind im modernen Kommunikationszeitalter die Versuchungen zu gross.

Sie würden Ihrem heute 12-jährigen Sohn also in vier Jahren erlauben, Fussballprofi zu werden?

Wenn ihm (ausser mir) auch andere Experten das nötige Talent attestieren, das Potenzial vorhanden ist und ein Verein das Commitment abgibt, ihn in den folgenden Jahren zu besonders zu fördern, dann können wir darüber reden. Die Strukturen im Verein müssten aber stimmen und es müsste genug Geld vorhanden sein, um die Lehre notfalls mit 20 nachzuholen. Ansonsten macht es keinen Sinn.

Ein Grossteil der Schweizer Fussball-Auswahlteams besteht aus Secondos, die man im Unihockey kaum findet. Fällt es diesen leichter, früher und voll auf die Karte Sport zu setzen?

Da gibt es viele Schattierungen. Bei Schweizer Eltern ist der Beratungsaufwand manchmal höher, weil sie mehr Risiken sehen. Aber es ist keineswegs so, dass die Eltern der Secondos ihre Kinder als Altersvorsoge sehen und darum ins Training hetzen. Xhakas Mutter etwa, um bei diesem Beispiel zu bleiben, betonte immer wieder, wie wichtig die Ausbildung ihres Sohnes ist. Letztlich kommt es auch immer auf den einzelnen Fall an. Ich etwa habe früher die intellektuelle Herausforderung der Schule sehr geschätzt.

Sie wurden mit Deutschland U16-Europameister, die ganz grosse Karriere haben aber andere gemacht.

Mir fehlte es an Geschwindigkeit, an Stabilität der Wirbelsäule - so zog dann eben der ein Jahr jüngere Andy Möller eines Tages an mir vorbei. Ich habe aber dennoch eine ganz passable Bundesliga-Karriere hingelegt und rechtzeitig den Platz verlassen. Ich wusste schon immer, dass ich mit 35 Jahren nicht mehr über den Platz humpeln möchte.

| Peter Knäbel Geburtsdatum: 2. Oktober 1966 Zivilstand: verheiratet, 2 Kinder Beruf: Technischer Direktor Schweizerischer Fussballverband (seit 2009) Stationen als Spieler: Borussia Dortmund (1974-1979, Bochum (79-88), St. Pauli (88-93), Saarbrücken (93-94), 1860 München (94-95), St. Gallen (1995), Nürnberg (95-98), FC Winterthur (98-99). Stationen als Trainer und Nachwuchsverantwortlicher: Nürnberg (95-98), FC Winterthur (98-2003), FC Basel (03-09)

|